上海日本人学校 浦東校 いじめ防止基本方針

1 いじめについて

(1)いじめの定義

児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

(「いじめ防止対策推進法」第2条、3条から)

(2)いじめへの基本認識

いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ」にはどのような特質があるかを十分に認識し、日々の教育活動にて「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知された場合の「早期対応」に的確に取り組むことが重要である。以下は、本学校教職員がもついじめについての基本的な認識である。

①いじめはどの子どもにも、どの学級や集団にも起こり得るものである。

②いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。

③いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く、発見しにくい。

④いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。

⑤いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。

⑥いじめは教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題である。

⑦いじめは家庭教育の在り方に大きなかかわりをもっている。

⑧いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。

2 いじめ防止等に関する基本理念

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は心身に重大な危険を生じさせる恐れがあるものとの共通認識に立ち、本校では以下の基本理念のもといじめ防止等に取り組むこととする。

「いじめはどの子どもにも、どの学級や集団にも起こり得るものである」ということ並びに「いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない」という共通認識のもと、いじめの未然防止、早期発見、早期対応・早期解消のために、本校職員、児童生徒、保護者及び関係諸機関の力を集結してその取り組みを行い、安全で安心な学校づくりを推進する。

3 いじめ防止等の対策の基本となる事項

(1)いじめを許さない学校づくりのために(未然防止)

いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服のためには、全ての児童生徒を対象としたいじめの未然防止が重要であり、全ての児童を、いじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取り組みが必要である。

以下は、本校のいじめ防止に対する取り組みである。

◆未然防止の学校としての取り組み

①児童生徒に寄り添った生徒指導

②「共感的人間関係」を育てる学部・学年・学級経営の充実

③授業における学習規律の徹底

④自治的な児童会活動・生徒会活動の充実

⑤「自尊感情」が高められる道徳や体験活動等の充実

⑥「自己実現・自己決定」の喜びを実感できるクラブ活動・部活動の運営

⑦「自己存在感・自己有用感」を獲得できる学校行事の充実

⑧開発的予防的な生徒指導の取り組み

(2)いじめに対する認識や気付きへの対応を充実させるために(早期発見)

いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携し、児童生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。このため、いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階から的確に関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることがなく積極的にいじめを認知することが必要である。

以下は、本校のいじめの早期発見に対する取り組みである。

◆早期発見のための学校としての取り組み

①教師と児童生徒の人間関係づくりによる信頼関係の構築

②教育相談の研修実施による相談活動の充実

③生活アンケートの実施

④チームサポート体制の確立(該当職員+学年職員+学部主任+生徒指導担当職員)

⑤安心が保証されたいじめの相談・通報窓口の提示

⑥いじめ問題に対する研修の充実

⑦インターネットによるいじめに対する対策(ネットモラルに対する講習等)

⑧生徒指導協議会の開催

(3)いじめを認知した場合の適切な対応(早期対応)

いじめがあることが認知された場合、学校は直ちに、いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認した上で適切に指導する等、組織的な対応を行うことが必要である。また、家庭への連絡や、事案に応じ、関係諸機関との連携が必要である。

以下は、本校におけるいじめの早期対応への取組である。

◆早期対応の学校としての取組

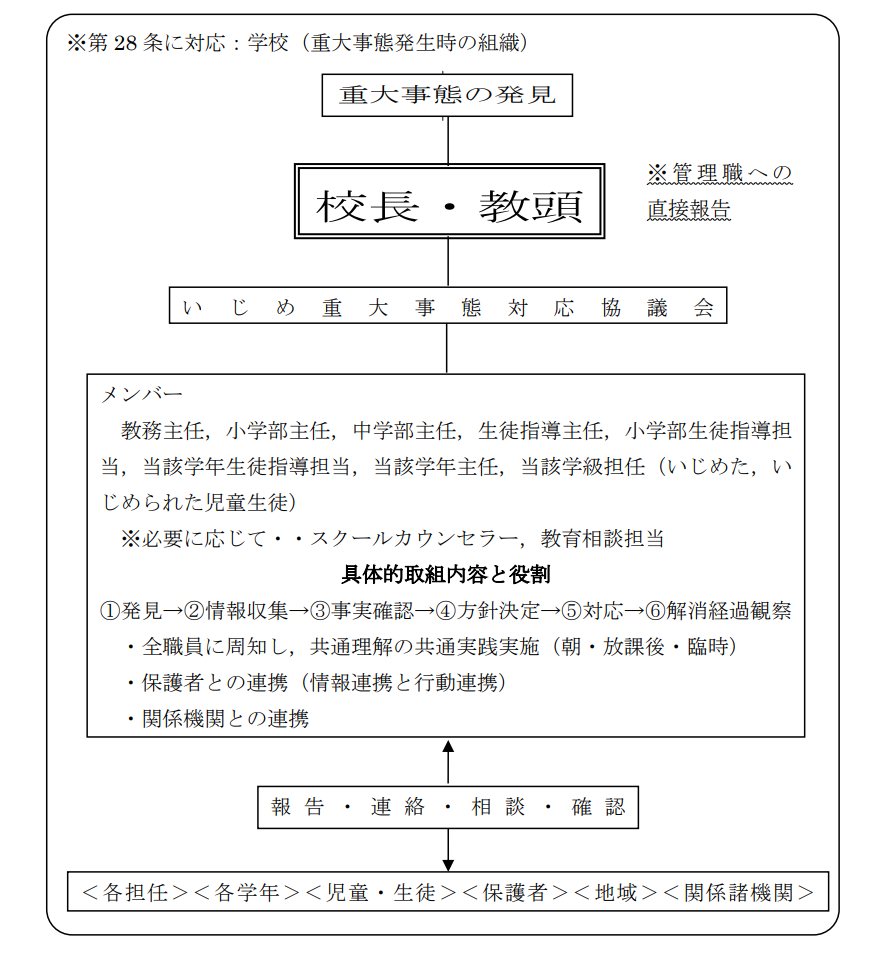

①いじめ問題に取り組むための組織 → 別紙参照

②いじめへの対応

③重大事態と判断されるいじめへの対応(第28条に基づいて)

【重大事態と判断されるいじめへの対応】

いじめ防止対策推進法第28条に基づき、いじめにより、生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合、さらには児童や保護者から重大事態との申し立てがあった場合は次の対処を行う。

ア 重大事態が発生した旨を、管理職に速やかに報告する。

イ 当該事案に対処する組織を設置する。

ウ 事実関係を明確にするための調査をする。

エ 調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

オ いじめを行った児童生徒・保護者に対しては、いじめ解消のための指導に加え、必要に応じ他の子どもの教育をうける権利を保障する観点から出席停止や、犯罪行為にあたる場合は関係諸機関との連携協力など毅然とした対応を行う。

カ いじめの周辺にいる児童生徒たちや教職員の心のケアに配慮する。その際、スクールカウンセラーの活用を適切に行う。

別紙

いじめ発見時の対応組織「重大事態発生時:学校組織で調査する場合」

※重大事態が発覚した時点で、「いじめ重大事態対応委員会」を立ち上げ、組織的に対応する。同時に、一般児童生徒等のメンタルヘルス・ケア等を行い、全校児童生徒の不安を解消させる。